力澜研究

【劳动与人力资源】企业规章制度关于罚款规定的效力探讨

企业规章制度关于罚款规定的效力探讨

“企业规章制度是否可以约定罚款?”关于此争议,各类文章非常多,而且各方观点都有一定的道理,谁也说服不了谁,正所谓“百花齐放,百家争鸣”,我也凑个热闹,谈一下自己的观点。

一、法院裁判文书中关于企业规章制度规定罚款的现状分析。

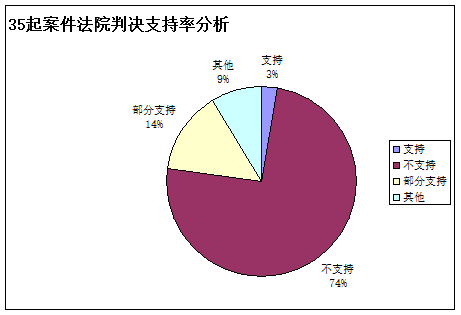

在确定这个议题后,我们力澜劳动法团队的律师同仁,对近两年在最高人民法院裁判文书中判决的关于企业规章制度中涉及的罚款案件,我们一共统计了35起案件,后面附有详细案号及案例汇总表。

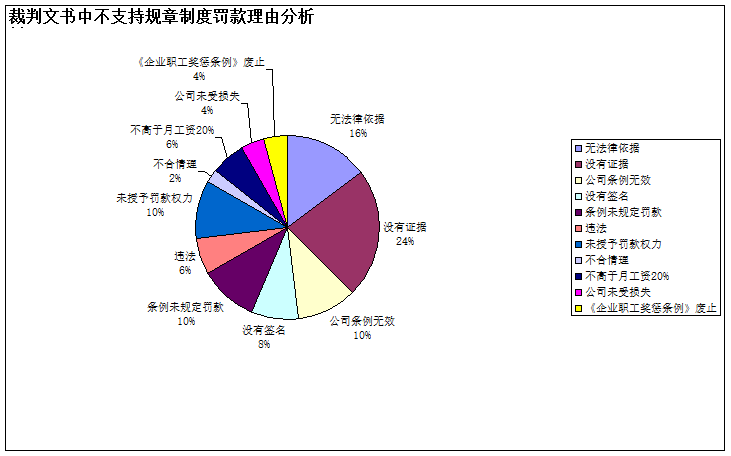

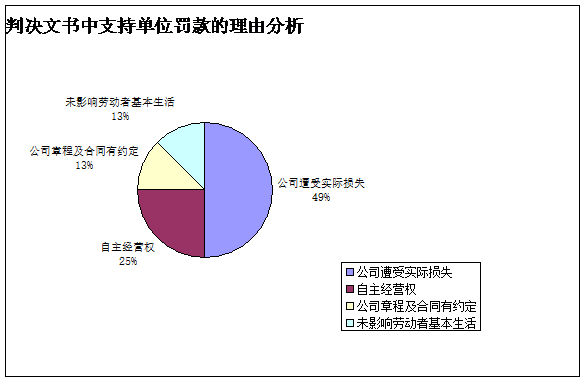

通过以上图表可知:判决文书中不支持规章制度关于罚款规定的占绝大部分,达74%,不支持的理由有11种。支持规章制度关于罚款规定的占3%,部分支持的占14%。

二、我国对企业职工罚款的法律渊源简述。

国务院2008年1月15日公布、同日生效的《关于废止部分行政法规的决定》(国务院令第516号)明确规定,《企业职工奖惩条例》已被1994年7月5日中华人民共和国主席令第28号公布的《中华人民共和国劳动法》、2007年6月29日中华人民共和国主席令第65号公布的《中华人民共和国劳动合同法》代替。因此,《企业职工奖惩条例》中包括对职工处予罚款在内的内容已经废止。

三、我国现有法律及地方及法规规定。

我国劳动法、劳动合同法未对给予员工惩戒做出细节性的规定,但明确规定用人单位与劳动者订立劳动合同时,不得以任何形式向劳动者收取 定金、保证金(物)或抵押金(物),也没有设置职务保证金的说法。

而地方性规定各不一,甚至还存在一个省规定相冲突的现象,如:

《广东省劳动保障监察条例》规定:用人单位的规章制度规定了罚款内容,或者其扣减工资的规定没有法律、法规依据的,由人力资源社会保障行政部门责令改正,给予警告。

用人单位对劳动者实施罚款或者没有法律、法规依据扣减劳动者工资的,由人力资源社会保障行政部门责令限期改正;逾期未改正的,按照被罚款或者扣减工资的人数每人二千元以上五千元以下的标准处以罚款。

深圳市人大常委会2008年10月6日发布了《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》。该条例第16条中规定:“用人单位依照规章制度对劳动者实施经济处分的,单项和当月累计处分金额不得超过该劳动者当月工资的百分之三十”。

《深圳市员工工资支付条例》第三十四条 用人单位可以从员工工资中扣减下列费用:(一)员工赔偿因本人原因造成用人单位经济损失的费用;(二)用人单位按照依法制定的规章制度对员工进行的违纪经济处罚;(三)经员工本人同意的其他费用。用人单位每月扣减前款第(一)、(二)项费用后的员工工资余额不得低于最低工资。

《辽宁省工资支付规定》第十九条:“用人单位不得随意扣除劳动者工资。除法律、法规规定可以代扣劳动者工资的事项外,用人单位扣除劳动者工资应当符合集体合同、劳动合同的约定或者本单位依法制定的规章制度的规定。每月扣除的部分,不得超过劳动者当月工资的20%;扣除后的余额,不得低于当地最低工资标准”。

《上海市企业工资支付办法》第十六条规定:“劳动者违反劳动纪律或者规章制度被用人单位处分并降低其工资待遇的,降低后的工资不得低于上海市规定的最低工资标准”。

《江苏省工资支付条例》规定:违反用人单位依法制定的规章制度,被用人单位扣除当月部分工资的,但提供了正常劳动的,用人单位支付给劳动者的工资不得低于当地最低工资标准,其中非全日制劳动者的工资不得低于当地小时最低工资标准。

《安徽省工资支付规定》第十三条 因劳动者过错造成用人单位直接经济损失依法应当赔偿的,用人单位可以从其工资中扣除赔偿费,但应当提前书面告知劳动者;未书面告知的,不得扣除。扣除赔偿费后的月工资余额不得低于当地最低工资标准。

纵观全国的规章,广东省规定用人单位的规章制度不能规定罚款内容。深圳市、上海、江苏、辽宁规定可以依据合法有效的规章制度扣除当月部分工资。安徽省规定:因劳动者过错造成用人单位直接经济损失依法应当赔偿的,并没在规定罚款权利。可见:全国各省以及本省内对企业规章制度是否可约定罚款,也各不统一。

三、国际上关于企业对员工是否有罚款权的规定。

法国明确规定禁止企业罚款权,但规定:雇主有权要求雇员缴纳一定的保证金以保证其忠实地履行职务,在某种程度上使雇主的利益得到照顾。瑞士、日本和香港则肯定企业罚款权,瑞士、日本不但允许企业罚款,也同样存在职务保证金制度(所谓职务保证,即保证人对于雇主就雇员之身体、行为及技能,保证胜任其职务,并就其因执行职务所生损害负担保责任;保证的范围,包括因雇员不履行契约致使雇主所受损害,以及雇执行职务时因故意或过失加于债权人之损害,还包括雇员侵占雇主财产或过失损害他人的,保证人均应负赔偿责任。)。日本《劳动标必准法案》,明确规定企业对员工的罚款额一次不能超过职工月工资的10%。

上述可知:国际上关于要求员工忠实履行职务都有一定的要求,但是否给企业罚款权也不相同。

四、本人观点及理由。

本人认为:企业不宜在规章制度中规定直接对违纪的行为处以罚款。理由如下:

1、我国现有法律、行政法规企业并无法定的罚款权。

《中华人民共和国行政处罚法》第十二条规定,国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内做出具体规定。尚未制定法律、行政法规的,前款规定的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为,可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。因此只有依照法律、行政法规、国务院部、委员会制定的规章有权实施罚款、拘留等行政处罚措施的机关,才能依法定程序和权限,对违法者采取罚款等强制措施。

2、劳动法、劳动合同法的出台背景分析。

3、劳动法及劳动关系的法律属性。

劳动法区别于平等主体之间的民事法律关系,劳动法属于社会法, 属于劳动者权利本位法。“劳动合同不是传统意义上的关于给付和对等给付的债权合同,相反它是一种带有很强人身权色彩的,关系到雇员生存基础的法律关系,因此无论如何应该被寄予希望给予生存和社会保护”。

劳动关系双方当事人之间不是平等的主体,法律对劳动关系的介入程度比普通民事关系的介入程度要深。法律介入的原则应该是不影响用人单位权益的前提下,充分保护劳动者,从而实现劳资关系的均衡。用人单位雇佣劳动者的目的是获得符合要求的劳动成果,由此用人单位也获得通过规章制度管理员工的授权。员工出现严重违反规章制度的行为,用人单位可以依据《劳动合同法》的规定解除劳动合同,终结双方的关系,且无需任何经济成本。法律已经从底线上保护了用人单位获得劳动者符合标准劳动的权利,能够让用人单位实现用工目的。但法律的授权应该仅限如此,避免了用人单位利用强势的地位侵犯劳动者的权益的现象发生。

我国《工资支付暂行条例》规定:除了用人单位能够代扣个人所得税、社保费用以及法律法规规定可以扣除的费用外,不得克扣劳动者工资报酬。因此,用人单位以员工违反规章制度对其进行扣款是没有法律支撑的。

4、对劳动者的罚款也不可以视为一种违约金?

司法实践中,有的学者也提出对劳动者的罚款虽然字面上是“罚款”,但实际上却属于在劳动法规允许的范围内,采取的与违纪者的违纪行为相适应的相当于违约金的处罚措施,是一种违约责任,只是罚款用词不妥。但是,分析《劳动合同法》25条的规定,单位对劳动者的违约行为约定违约金的,仅限于下列情形:(一)违反服务期约定的;(二)违反保守商业秘密或者竞业限制约定的。很显然,单位对除此两种情形外,无权擅自增加劳动合同违约金设定的情形。同时,依据《劳动合同法实施条例》26条第2款劳动者支付违约金情形,是在劳动关系解除后,并非是指劳动关系存续期间,单位对劳动者严重违反用人单位的规章制度,严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害等行为的处罚。因而,将单位对违纪员工设定一定数额的罚款视为约定违约金,于法无据,也不合乎逻辑。

结合上述理由,故本人认为企业不宜在规章制度中约定对员工实施罚款。

五、企业如何实现有效管理,实现用工自主权?

在崇尚人才流动的今天,其执行能力又有几何?加上企业无罚款权,雇主的利益如何维护?企业的有效管理如何保障?

1、损失赔偿原则。

应当区分罚款和赔偿的区别:在没有造成单位经济损失的情况下,扣减员工工资的,应当认为是罚款,如果造成单位的经济损失而扣减工资的,则应当为赔偿。而赔偿至今仍是合法的。《工资支付暂行规定》第16条的规定:“因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。个人认为应该从以下几个角度理解劳动者的经济赔偿责任。

首先:用人单位的经济损失应该是可以量化的直接损失,不能包括间接损失。例如,员工迟到10分钟、未参加应参加的会议等,客观上应该是对用人单位造成一定损失,但这种损失是微弱(特殊情况下也有可能造成较大损失)且无法准确衡量的,如果把这种无形的损失列入,就会无限扩大本条的适用范围,把对损失后果的赔偿变成对劳动者行为的处罚,与立法初衷不符。

其次:造成损失的原因应该是劳动者存在故意或者重大过失,用人单位应容忍劳动者存在轻微过失。用人单位的生产经营活动是有一定的的经营风险的,劳动者的轻微过失或者在没有过失的情况下给用人单位造成了损失,属于用人单位的经营风险,应该由用人单位承担责任,不能将这种经营风险转嫁到劳动者身上。例如,公交车司机的交通事故赔偿全部由司机买单,银行信贷员对发放出去的不良贷款承担赔偿责任等等,都是不符合立法精神的。

再次,赔偿损失的额度要考虑劳动者的主观恶意、损失大小、工资收入水平等因素,除非故意造成损失外,一般不是全额赔偿,用人单位也要承担一定的责任。同时要保证劳动者的日常生活,每月工资不低于最低工资标准,每月扣款不高于工资收入的20%。

2、变负面清单为正面清单,实现对员工的有效激励。

除了保证劳动者的工资不低于当地最低标准外,建立激励工资。改变目前大多数用人通过罚款这种负面清单式管理变考核激励为正面式清单管理模式。用人单位根据自己实际经营状况,引导劳动者的行为方向,对符合用人单位经营目标的行为进行考核激励,比如在工资构成中设置全勤奖,考核奖等。对劳动者的违纪行为,可以设置违纪累加制度,轻微违纪的可以口头警告、书面警告,重大违纪或违规,严重违纪或违规等累积递进式规章,直至解除劳动合同。比如,每迟到10分钟1次,就记一般过失1次,并给予口头警告;迟到30分钟1次,记一般过失2次,并给予书面警告……,达到三次书面警告,视为重大违纪,达到三次重大违纪,视为严重违纪或违规,单位可以立即解除劳动关系,并且不承担经济补偿。相反,在达到规章制度(经合法制定)规定的严重程度时,用人单位还可以按服务期协议或合同约定要求劳动者支付违约金。当期此过程中,用人单位应当注意保存相关证据。

随着经济的发展、用人单位管理水平的提高,以及“以人为本”理念的不断强化,用人单位应当通过合法、规范、完善的规章制度,用不侵犯员工人身权、财产权的方式灵活处理劳动者的违纪行为。企业可在《员工手册》等规章制度中明确员工违纪程度(口头警告、书面警告,重大违纪或违规,严重违纪或违规等累积递进式)与奖金绩效等挂勾,实现奖勤罚懒的目的。但需要注意,降低后的工资不得低于最低工资标准。

安徽力澜律师事务所

胡 红 玲 律师